楽に、ホワイト企業に入りたくありませんか?

就活キャリアでは、ナビサイトにはない、穴場ホワイト企業、隠れ優良企業の求人を

200社以上ご紹介可能。

また、自己分析の進め方や、あなたに合った企業選び、志望動機、選考対策まで

ゼロからサポートいたします。

\カンタン30秒で登録完了!/

今回紹介するのは、セブン&アイホールディングス株式会社です。

社会インフラとなりつつあるコンビニの運営だけでなく、幅広い事業を手掛けており、興味を持っている人も多いのではないでしょうか。

セブン&アイホールディングスの新卒採用で、ESや面接で差をつけるためには、さまざまな観点からの企業分析が不可欠です。

この記事では、セブン&アイホールディングスの企業分析だけでなく、新卒採用情報や選考の対策方法も詳しく解説しています。

本記事を読めば、セブン&アイホールディングスの内定獲得のためにすべきことがわかり、内定に一歩近づくことができますよ!

セブン&アイホールディングス株式会社の企業研究・分析

この章では、セブン&アイホールディングスのビジネスモデル・競合分析を紹介します。

この章の構成は以下のような構成になります。

企業分析

1.組織図

2.ビジネスモデル

3.PEST分析

4.SWOT分析

5.業界の動向と立ち位置

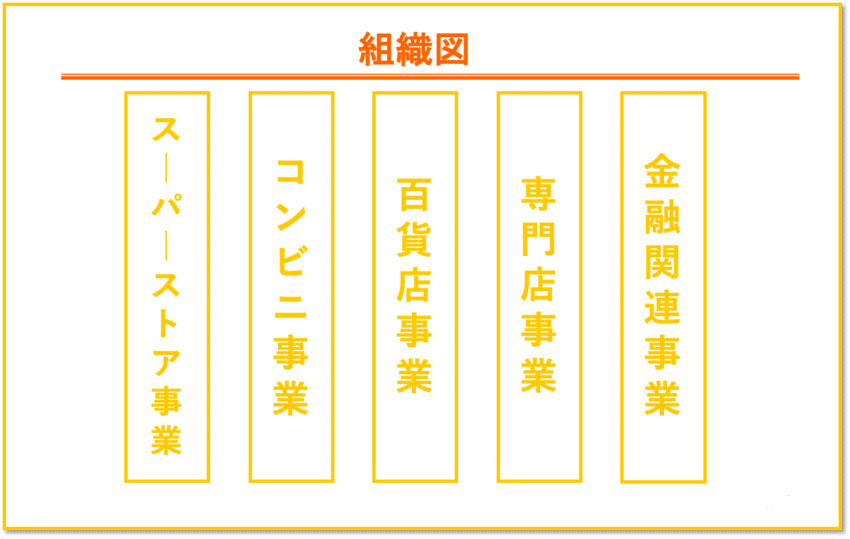

1.組織図

セブン&アイホールディングスの組織・事業内容は、以下のように分けられます。

| コンビニエンスストア事業 | 日本国内・海外(特にアメリカや中国など)でコンビニエンストアの「セブンイレブン」の運営を行ってており世界最大級のコンビニチェーンストアとなっています。 |

| スーパーストア事業 | 衣食住関連商品を扱う大型総合スーパーの「イトーヨーカ堂」の事業展開を行っています。 |

| 百貨店事業 | 2009年にセブン&アイの百貨店事業を統一し誕生した「そごう・西武」の運営や包材などのBtoBの商事事業の展開も行っています。 |

| 専門店事業 | 乳幼児向けマタニティ・チャイルド・ベビー用品の販売を手掛ける「赤ちゃん本舗」や生活雑貨を扱う「Loft」といった有名専門店の運営を行っています。 |

| 金融関連事業 | 国内事業では、ATMプラットフォーム事業に加え、「nanaco」といった電子決済サービスの展開、海外事業では米国、インドネシアにてATMサービスを展開しています。 |

小売だけでなくネット銀行となど幅広い事業を展開しているところが特徴的です。

また海外にも積極的に進出しており、今後もその流れは続くと予想されます。

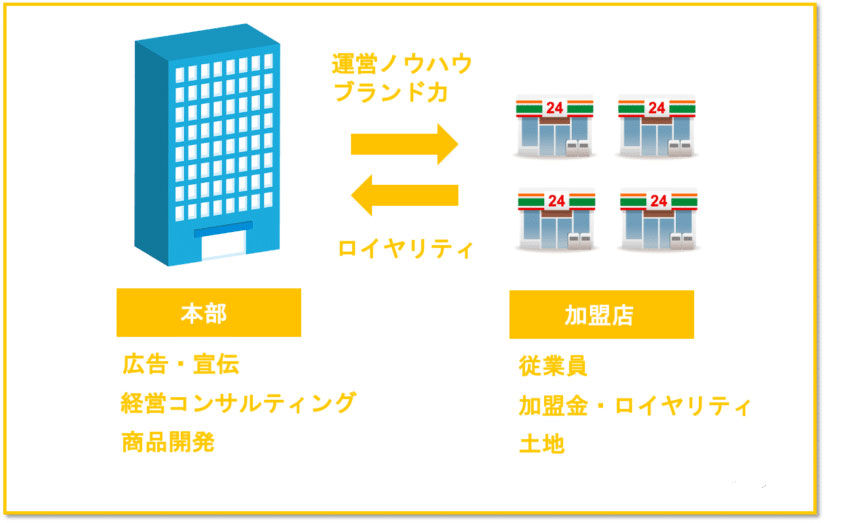

2.ビジネスモデル

コンビニ事業のセブンイレブンでは、直営店方式とフランチャイズ方式を採用しています。

直営店方式とは、そのチェーンを運営する企業が自社で直接店舗運営を行うことを指し、店舗や人、設備などもすべて自社でまかないチェーン店を運営するパターンです。

一方フランチャイズ方式とは、まずビジネスの仕組みを考えて実現した人や企業が、そのビジネスの仕組みを使いたい人に提供するためのフランチャイズ本部(フランチャイザー)を作り、加盟店を募集します。(上図参考)

フランチャイズに加盟したい人や会社は、本部の「商標」「システム」「ノウハウ」「経営指導」などの権利をもらう代わりに、利益の一部を「ロイヤリティ」として返上する店舗のことを指します。

経営未経験者や業界知識がない方でも独立・開業することできるメリットがあり、他のコンビニ会社や飲食チェーン店でも多く採用されている方式です。

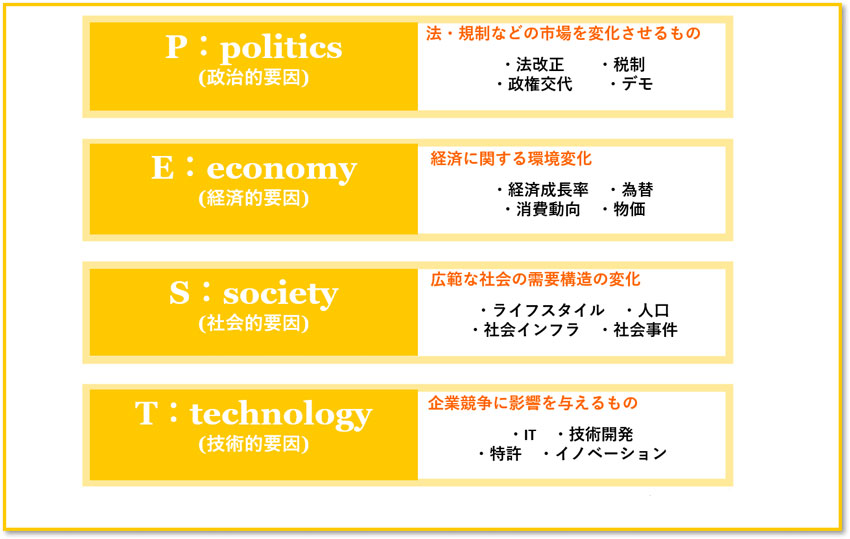

3.PEST分析

この章ではセブン&アイホールディングスのPEST分析を紹介します、

PEST分析とは業界のマクロ環境を分析する際に使用するマーケティング手法の一つです。

政治(Politics)経済(Economics)社会(Social)技術(Technological)の4つの要因によりビジネスがどのような影響を受けるの分析します。

#1:政治(political)

2019年10月の消費税増税により、消費者の購買意欲低下を招き、小売業界全体の同年10月の売上が前年同月比7.1%減で、百貨店に至っては17.3%減となり大きな影響を与えました。

一方、キャッシュレス決済の利用に伴うポイント還元政策の影響もあり、コンビニエンスストアなどの一部小売業では売上が増加するなど各業態により明暗が割れる形となりました。

#2:経済(economical)

新型コロナウイルスによる世界経済の低迷による経済的な影響が大きいと言えます。

政府の緊急事態宣言発令以降、消費者の外出自粛により接客を伴う小売業は大きな影響を受けました。

その一方、巣ごもり特需により食品の買い溜めが各地で発生し、スーパーマーケットなど業績がプラスに転じている事業もあります。

こちらも業態によって影響度合いは変わってくるといえるでしょう。

#3:社会(social/cultural)

2020年7月1日より、環境保全のため多くの小売店でプラスチック製買物袋の有料化が開始されました。

多くの小売業者、消費者に影響を与えており、セブンイレブンではコンビニで扱いやすいマイバックを販売するなど新たな取り組みを始めています。

#4:技術(Technological)

共通グループIDの導入などホールディングス全体で、改革に乗り出しています。

今後小売業界にとってデジタル活用は不可欠なものとなっており、ビジネスモデルの見直しも必要になってくるでしょう。

セブンイレブンでは、従業員の業務負担軽減や店舗の回転率の向上を目的としたセルフレジの導入、nanacoなどの電子決済サービスの普及などの取り組みも行っています。

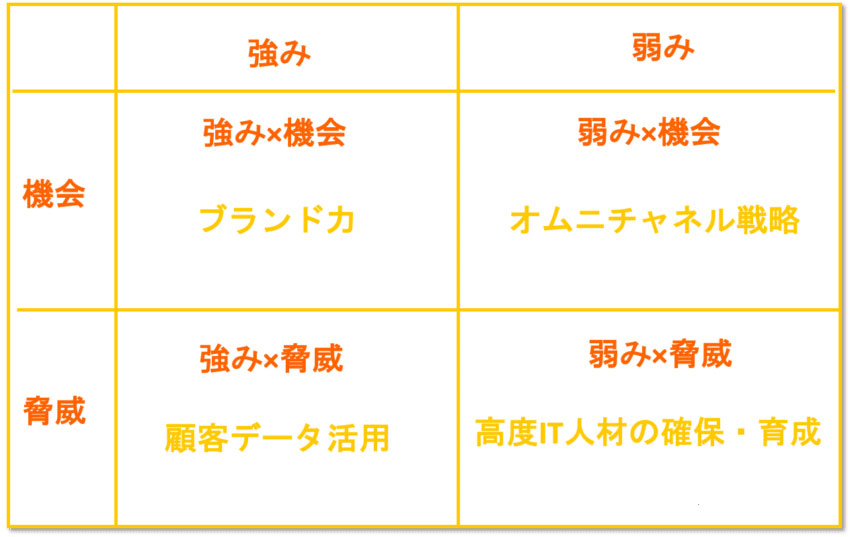

4.SWOT分析

この章では、セブンアンドアイホールディングスのSWOT分析を行います。

SWOT分析とは外部環境と内部環境を正しく評価する際に使用するフレームワークです。

4項目を軸に今後のビジネス戦略の策定を行うことが可能になります。

#1:強み(strength)と機会(opportunity)

セブン&アイホールディングスの強みはコンビニエンスストア事業におけるブランド力です。

総合電機メーカーと共同で開発したコーヒーメーカーを全国の店舗に導入し、「セブンカフェ」というブランド名で展開しています。

2018年時点で1店1日あたり130杯を売り上げる基幹商品に成長しました。

他にも弁当類、惣菜類、スイーツなどのオリジナル商品、およびプライベートブランド商品(小売店が企画して独自に、あるいはメーカーと共同開発して販売している商品)にも注力しています。

#2:弱み(weakness)と機会(opportunity)

セブン&アイホールディングスの弱みは収益がコンビニ事業に偏っている点です。

ホールディングスの収益全体のうちコンビニ事業が8割以上を占めており、百貨店などの不採算店舗の閉鎖を進めている状況です。

今後は実店舗だけでなく、ECといった新しいチャネル(企業が消費者に製品を届ける流通経路のこと)を活用し、顧客と多くの接点を作ることが求められていきます。

そのため、オムニチャネル戦略(全てのチャネルを活用するという意味)といった、顧客が商品を購買するにあたっての情報収集〜購入までのプロセスにおいて、オンラインとオフラインの区別をなくす施策が不可欠と言えます。

#3:強み(strength)と脅威(threat)

セブン&アイホールディングスでは、約2000万人の大量の顧客データを保有している強みがあります。

しかし、これらのデータをうまく活用できておらず、Amazonといった急成長企業が台頭が脅威になっています。

今後ビッグデータを活用してお客様の潜在ニーズや潜在マーケットにアプローチしていく戦略が必要になります。

#4:弱み(weakness)と脅威(threat)

IT活用の遅れが、今後の会社全体の業績を左右するといえるでしょう。

2019年7月に「セブンペイ」をリリースし、キャッシュレス決済事業に参入しましたが、大規模な不正利用が報告され3ヶ月後にサービス終了に至りました。

引用:セブンペイ、44万人が残高保有、開始から3ヶ月、サービス廃止

日本全体が自社でのITの内製化に遅れている中、前述のような問題が発生しより一層不安が増しています。

今後、高度IT人材の確保や育成など対策が急務と考えられます。

5.業界の動向と立ち位置

続いて、セブン&アイホールディングスの業界の動向と立ち位置の紹介します。

#1:業界の動向

小売業界全体は「2019年の小売業界を振り返る」(経済産業省出典)では消費税増税の影響もありましたが、前年比約145兆円、前年比0.1%増加と僅かながら成長が見られました。

その中でも百貨店・スーパー事業は販売額約19兆円で前年比-1.1%と減少しましたが、コンビニエンスストア事業は前年比1.7%増加の約12兆円と業界として依然成長傾向があるといえます。

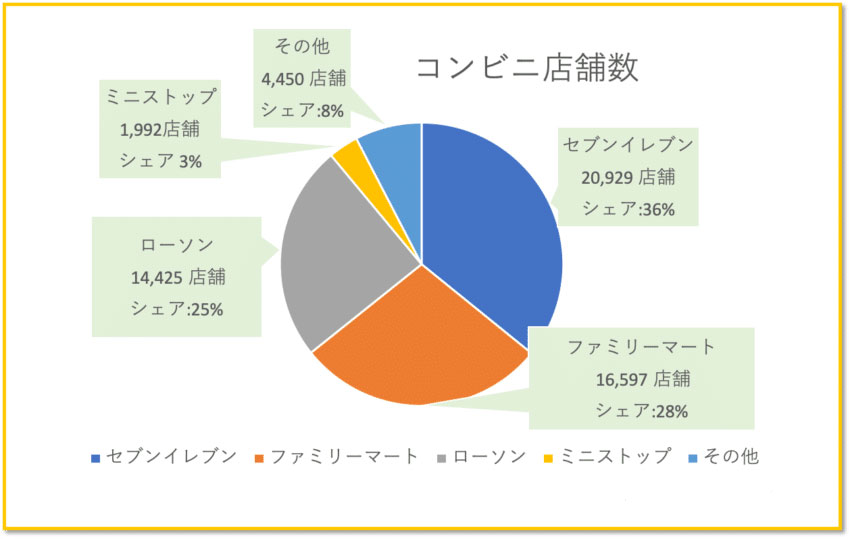

#2:競合他社

コンビニエンスストア事業の競合他社は、ローソンとファミリーマートの2社です。

ローソンの強みは、「ナチュラルローソン」といった特定の店舗で獲得すべき顧客を、コンビニごとに細分化させ、そのターゲットに対する適切な店舗を各地域で展開する戦略をとっている点。

ファミリーマートの強みは、多くの業務提携、経営統合を繰り返している点です。

今後親会社との伊藤忠とともに、国内向け新しい金融サービスを打ち出す戦略によって、顧客の囲い込みをしていくと見込まれます。

これに対してセブンイレブンは米国第3位の「スピードウェイ」を買収し、人口増加が見込まれる米国市場の開拓を行い、業界1位の座を維持しさらなる企業の成長戦略を考えています。

コンビニ市場は店舗数の頭打ちの影響もあり、そのため3社ともターゲティング戦略、デジタル変革、海外展開の強化など対策が急がれています。

セブン&アイホールディングスの統計情報

セブン&アイホールディングスの統計情報について紹介します。

1.店舗数

コンビニ各社の店舗シェア数の紹介です。

店舗数(2020年3月現在)ではセブンイレブンがトップを走っており、その次をファミリーマートやローソンが追随する形となっています。

2.待遇評価

セブン&アイホールディングスの待遇評価について紹介します。

#1:平均年収・年齢

セブン&アイホールディングスの平均年収・年齢は以下の図のようになっています。

| 平均年齢 | 743万円 |

| 平均年収 | 44.3歳 |

小売業業界全体の平均年収が約500万円の程なので、比較的高水準な金額だといえます。

#2:福利厚生

セブン&アイホールディングスの福利厚生ですが、大企業ということもあり、住宅手当や育休など比較的取りやすい環境が整っている声が見られます。

残業45時間の以内の徹底、および週1回の定時退社日があるため、プライベートの時間は確保しやすいです。

2ヶ月に1回は有給を取得するよう指示が出ており、更に年2回のリフレッシュ休暇(連続9日間)の取得も推奨されているため非常に休みはとりやすいです。

#3:社風

セブン&アイホールディングスの社風は以下です。

働きやすい環境を整えてくれる、社員の実力を見て人事を考えくれる、働き方の調整や実力で査定も考慮して貰える。

業界の見本になることを目指していることから、労働環境や人事評価など整っている印象があります。

内々定者で共通することは皆、落ち着いている雰囲気があり、人を前にした時に一切物怖じすることがなきように感じた。

人とコミュニケーションをとることがメインな仕事であるため、人前で落ち着き払うことができる人が多いと考えられます。

#4:仕事内容

コンビニ事業のセブイレブンジャパンのOFC職を(オペレーション・フィールド・カウンセラー)の仕事内容について紹介します。

OFC職では社員1人あたりが7〜8店舗を担当し、加盟店に対して売上向上のための情報提供や経営のアドバイスを行う、経営カウンセリングが主な業務です。

立地の客層の違いや気候などを考慮し、オーナー様と綿密なコミュニケーションをとりながら、お客様のニーズによりそう店舗づくりを行っていく必要があります。

#5:必要な能力

セブン&アイホールディングスで仕事をする上で重要な能力は以下の2つです。

選考ポイント

- 対人能力

- 企画力

小売業界では様々な人を巻き込み業務を遂行する必要があります。

特にコンビニエンストアのオーナーは比較的高齢の方が多いため、年齢関係なく他者と信頼関係を築くことができる対人能力が求められます。

また、市場のニーズの変化に合わせて、新しい商品の企画や開発を行う能力が必要があると考えらます。

#6:キャリアパス

セブン&アイホールディングスのキャリアパスの紹介です。

以下はセブンイレブンジャパンのキャリアパスの例です。

キャリアパス例

1年目〜3年目:店長・副店長の立場で約2〜3年、現場での経営者として実際に直営店の経営を学びます。

4年目〜9年目:OFCとして割り当てられたエリアの中で7〜8店舗を担当しより良い店舗経営を目指します。

10年目〜 :ゾーンマネジャー(広域の責任者)として裁量と責任を持ち店舗管轄を行います。

また、セブンイレブンジャパンでは希望する職種がある人材に対して立候補制度を設けており、海外勤務や商品企画など多種多様なキャリア形成の門戸も開かれています。

セブン&アイホールディングスの新卒採用情報

次に、セブン&アイホールディングスの新卒採用情報について紹介します。

1.採用概要セブン&アイホールディングスの新卒採用の概要

ホールディングス採用ではなく、各社ごとで採用を行っています。

以下はコンビニエンスストア事業を手掛ける、セブンイレブンジャパンの募集要項です。

| 採用人数 | 2020年度:297名 2019年度:279名 2018年度:351名 |

| 応募資格 |

|

| 初任給(2020年4月) |

|

| 勤務地 | 全都道府県の出店地域 |

| 勤務時間 | 9:00〜17:30 週休2日制(土・日) |

| 福利厚生 | 年間116日、年次有給休暇、慶弔休暇、結婚休暇、赴任休暇、育児休暇、災害休暇、慰労休暇、看護休暇、裁判員休暇、ボランティア休暇、交通遮断休暇など |

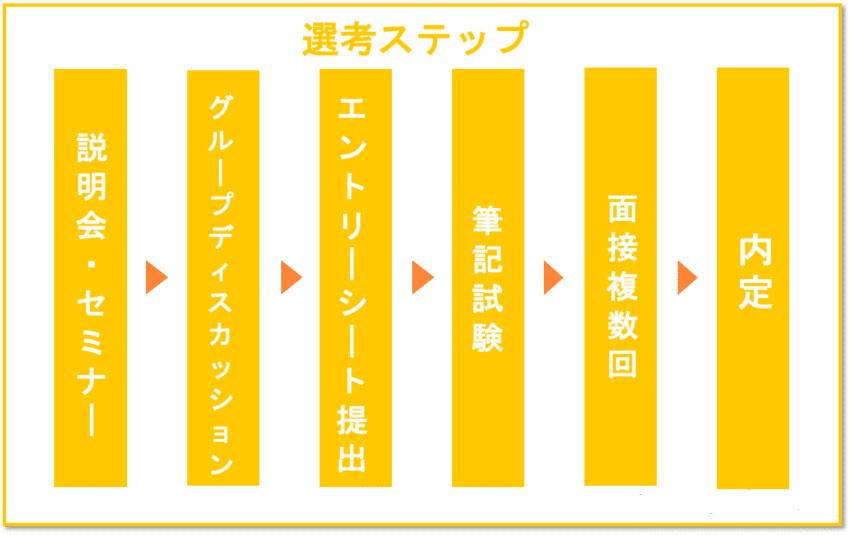

2.選考

この章では、セブン&アイホールディングス選考プロセスや選考突破のポイントについて紹介します。

今回はセブンイレブンジャパンに絞って解説します。

#1:選考のプロセス

選考のプロセスは上図の形式となります。

まず、説明会→グループディスカッション→ES→適性検査があります。

その後面接選考では、1次、2次、最終と計3回予定されています。

#2:求める人物像

セブンイレブンジャパンが求める人物像は、以下の3つです。

求める人物像

- 課題に対して企画立案・挑戦する事が出来る人

- 柔軟な発想力と新しいことに積極的にチャレンジできる人

- チームの達成を自分事として喜べる人

OFCの仕事は加盟店舗のオーナー、アルバイト、本社の様々な部署、また多くのメーカーの方と一緒に働く機会が多くあり、チームプレイを得意とすることが求められます。

また、近年24時間営業の見直しや人手不足など多くの課題を抱えている現状があります。

それら困難な課題に対して画期的な発想力を持ち、対策を講じる能力が必要だと考えられます。

#3:選考のポイント

まず、OFCの職種理解度をアピールし、なぜその職種に興味を持ったのか伝える必要があります。

インターンシップや社員座談会などに積極的に参加し、情報収集を行うことが不可欠です。

また、OFCという仕事はただ店舗に対して指示を出すだけでも、要望聞くだけでもなく、オーナーとの信頼関係を構築することが重要になってきます。

そのため、多くの人から信頼されるような誠実な人柄を、学生時代の経験からアピールすると良いでしょう。

また企業分析を徹底的に行い、競合他社のローソンやファミリーマートではなく、なぜセブンイレブンを志望しているのかを論理的に伝える必要もあります。

有名企業からのオファーが届くかも

OfferBoxに登録するだけでMicrosoft、資生堂、ニトリなどの一流企業からオファーが来る!

Offerboxには、経済産業省などの官庁やMicrosoftなどの外資系企業、東証一部上場企業など各業界の大手企業が多数登録されているので、大手企業からのオファーが届く可能性があります。

中小・ベンチャー志望、他業界志望でも有名企業からオファーが来れば気になる方も多いはず!

実際にプロフィールを80%以上入力した学生のオファー受信率は、93.6%。5分で登録できるので、今すぐ登録して自分の強みを把握するようにしましょう!

\無料で自己分析/

セブン&アイ・ホールディングスの内定を勝ち取ろう!

この記事では、セブン&アイ・ホールディングスの企業研究から選考対策まで紹介してきました。

セブン&アイ・ホールディングスは、小売業界の大手企業なのでライバルも多くなることが予想されます。

この記事を参考に、企業研究をしっかり行い、内定が取れるように今のうちから準備を進めていきましょう!

楽に、ホワイト企業に入りたくありませんか?

就活キャリアでは、ナビサイトにはない、穴場ホワイト企業、隠れ優良企業の求人を

200社以上ご紹介可能。

また、自己分析の進め方や、あなたに合った企業選び、志望動機、選考対策まで

ゼロからサポートいたします。

\カンタン30秒で登録完了!/