楽に、ホワイト企業に入りたくありませんか?

就活キャリアでは、ナビサイトにはない、穴場ホワイト企業、隠れ優良企業の求人を

200社以上ご紹介可能。

また、自己分析の進め方や、あなたに合った企業選び、志望動機、選考対策まで

ゼロからサポートいたします。

\カンタン30秒で登録完了!/

「総合商社と専門商社の違いは?」

「上位商社の年収や特徴を知りたい」

これから就活を始める方で商社に興味があるのであれば、余裕を持って商社の特徴について把握しておくことが重要です。

商社といっても年収や特徴は各商社によって異なるので、具体的に商社について理解しておけば「こんなはずじゃなかったのに」と就活で不満を残す心配もありません!

もし商社への就職に興味があるのであれば「商社に就職できればどこでもいいや」と考えるのではなく、しっかりと商社について理解しておくことが理想です。

今回の記事では、総合商社と専門商社別に年収・売上ランキングの紹介、総合商社と専門商社の違いなどについて解説します。

この記事を読めば、商社に就職するべきかどうか、どんな商社に就職するべきかを判断できるようになること間違いありません。

1.総合商社の年収・売上ランキング

まずは総合商社の売上・年収ランキングを紹介します。

そして各総合商社の雰囲気や違いも解説するので、総合商社を選ぶ際の参考にしてみてください。

(1)年収ランキング

総合商社の最新平均年収ランキングは以上の通りです。

どの総合商社も、年収の大きな変動はありません。

これから総合商社に入社しても、年収のアップダウンを気にする心配はないでしょう。

(2)売上ランキング

総合商社の最新売上ランキングは以上の通りです。

1位は三菱商事で、2018年も三菱商事は売上が総合商社の中で1位を占めていました。

全体的に総合商社の売上は、2018年に比べて増加傾向にあります。

(3)企業ごとの特徴

大手の総合商社はいくつかありますが、各企業によって特徴や雰囲気は異なります。

いわゆる七大商社のそれぞれの特徴や雰囲気を、以下で解説するので見ていきましょう。

七大商社とは、以下の企業のことを指します。

七大商社とは?

- 三菱商事

- 伊藤忠商事

- 丸紅

- 三井物産

- 豊田通商

- 住友商事

- 双日

順に解説します。

#1:三菱商事

三菱商事は総合商社の中でも、日本でトップクラスの部類に入る商社です。

三菱商事では主に金属、機械、エネルギー、化学品の事業をメインで展開しており、資源の開発やインフラの整備などに取り組んでいます。

非資源部門よりも資源部門に力を入れているため、海外の資源国でも仕事を進められるための語学力が重要です。

英語などの外国語のスキルを持ち合わせていること、留学や海外インターンシップなどの経験があれば、就活が有利に進められるでしょう。

#2:伊藤忠商事

伊藤忠商事は繊維、金属、機械、住生活、情報・金融の分野の事業を主に手掛けています。

非資源分野のビジネスにも早期に着手しており、ライバルの商社と差をつけて利益を伸ばしてきたのが特徴です。

このことから、他の企業が目をつけていない分野を発見する力、新たなビジネスにチャレンジする姿勢が伊藤忠商事では求められると考えられます。

こちらの記事で、伊藤忠商事の強みや弱み、年収・待遇など企業研究で得た情報を詳しく載せているので、あわせて見てみてください。

#3:丸紅

丸紅は生活産業、食料品・化学品、電力、社会産業などの事業をメインで進めている総合商社です。

経営理念において丸紅は、大きな志を持つことと挑戦することをモットーとしています。

丸紅の選考を受ける際は、今後の人生におけるビジョンや行動力をアピールすることがキーになるでしょう。

#4:三井物産

三井物産は鉄鋼資源、金属資源、機械・インフラの事業をメインに取り組んでいます。

三井物産は人材開発室長メッセージにおいて、以下のように語っています。

ビジネスの現場で大切なことは、どんなことがあってもやり抜く意志。

https://career.mitsui.com/recruit/recruitingcenter/message.html

ESや面接で学生時代に頑張ったことを上手く表現できれば、自分自身の意志の強さを伝えられること間違いないです。

#5:豊田通商

豊田通商は金属、グローバル部品、自動車、化学品などに力を入れている総合商社です。

豊田通商は経営理念において「商魂」「現地・現物・現実」「チームパワー」を掲げています。

このことから豊田通商においては、ビジネスに対する強い志、社会情勢を見つめる力、高度なコミュニケーション能力が求められると考えられます。

#6:住友商事

住友商事は資源・化学品、インフラ、輸送機・建機の事業をメインで進めている総合商社です。

住友商事は経営理念において、新しい価値を生み出すことを大切にしています。

したがって住友商事においては、新たな需要を発見できる人材、従来とは異なるアイデアを考えられる人材が求められていると考えられます。

#7:双日

双日では金属・資源、化学、エネルギー・社会インフラの事業を中心に展開しています。

双日は新卒採用情報サイトにおいて、挑戦することを強調しているのが特徴です。

このことから双日には挑戦が受け入れられる風土があり、行動力のある人材が求められていることが読み取れます。

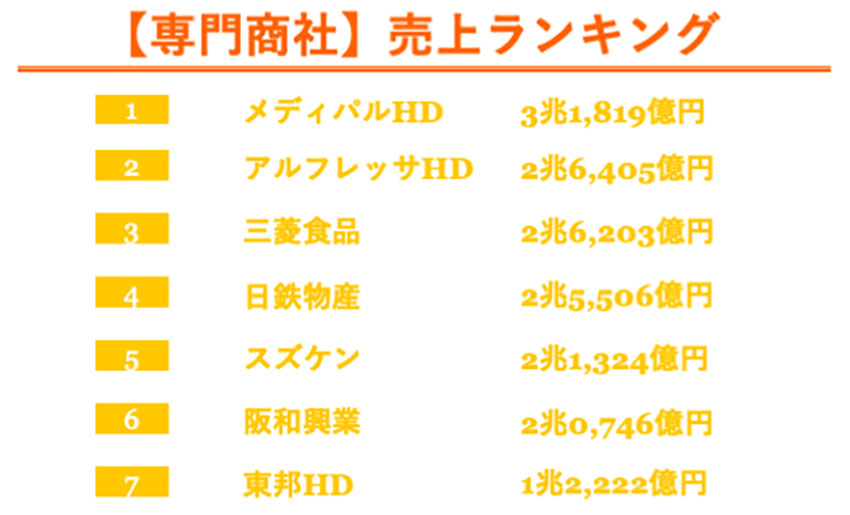

2.専門商社の年収・売上ランキング

専門商社の売上・年収はそれぞれどのように違うのでしょうか?

専門商社のランキングも見ていきましょう。

(1)年収ランキング

専門商社の最新年収ランキングは以下の通りです。

トップ層の三洋貿易は長瀬産業などは、2018年度以前も専門商社の中でも上位に位置しています。

1位の三洋貿易は過去と比べて、年収が徐々にアップしてきています。

(2)売上ランキング

専門商社の最新売上ランキングは以下の通りです。

各企業の売上自体も、安定的です。専門商社の売上ランキングも総合商社と同様、年によって大きく変動することはありません。

こちらの記事では、業界別の専門商社のランキングについて詳しく紹介しているので、あわせてご覧ください。

3.総合商社と専門商社の違い

総合商社と専門商社のランキングを紹介しましたが「そもそも総合商社と専門商社の違いって何なの?」と疑問に感じている方も多いはず。

それぞれの商社にはどのような特徴があるのでしょうか?

(1)総合商社の特徴

総合商社には主に、以下の5つの特徴があります。

総合商社の特徴とは?

- 様々な商品の取引を行う

- 幅広いビジネスに取り組める

- 事業の失敗をカバーしやすい

- 特殊な商品を扱うことが困難

- 配属リスクがある

#1:様々な商品の取引を行う

総合商社では石油などのエネルギー資源、食料品などの様々な商品やサービスの取引を行っています。

扱っている商品やサービスが幅広いため、総合商社は規模が大きいです。

#2:幅広いビジネスに取り組める

幅広いビジネスに取り組めるというのも、総合商社の強みです。

元から食料品やエネルギー資源など、様々なタイプの事業に取り組んでいるので、総合商社にとってはどのような分野もビジネスのチャンスとなります。

#3:事業の失敗をカバーしやすい

総合商社は一つの事業が失敗したとしても、その失敗をカバーしやすい仕組みとなっています。

展開している事業の幅が広いために、成功している事業分野があれば他の事業で失敗したとしても損失を取り戻すことが可能です。

もし食品分野の事業の結果が振るわなかったとしても、エネルギー資源の事業でカバーをすることもできます。

失敗をカバーしやすいがために、総合商社はビジネスを安定して進めることができるのです。

#4:特殊な商品を扱うことが困難

総合商社においては、マイナーな事業や特殊な商品を扱うことが困難です。

総合商社は通常、大規模なプロジェクトを進めることが多いので、簡単にニッチなジャンルに着手することはできません。

もし事業展開しやすい分野があるとしても、分野が特殊すぎるがために、そのような会社は顧客になり得ないということも。

大規模なプロジェクトを中心に取り扱っているということが、ネックになることもあるのです。

#5:配属リスクがある

総合商社は様々な分野の事業を手掛けているものの、順番にそれぞれの分野に関わっていく、というわけではありません。

基本的に総合商社はいわゆる「背番号制」という制度を設けており、一度その部門に配属されたら、大きな事情がない限り他の部門に移動することが困難です。

したがって生活産業に携わりたいと思ったとしても、希望が通らずインフラ事業に携わることになってしまうということもあります。

総合商社を受けたいと考えている場合、関心のある事業に取り組めない可能性があるということを押さえておくことも必要です。

(2)専門商社の特徴

専門商社には主に、以下の5つの特徴があります。

専門商社の特徴とは?

- 特定の業務に特化している

- 内定が取りやすい

- 業界の同行をつかみやすい

- 総合商社に比べて年収が低め

- 転職が不利になることも

#1:特定の業務に特化している

専門商社は総合商社に比べて、特定の業務に特化しているという傾向があります。

特定分野の商品を中心に扱っていることが専門商社の特徴なので、業務も専門的です。

専門商社によって扱っている商品は大きく異なりますが、日用品を中心に扱う企業もあれば、鉄鋼を扱う企業もあります。

特定の業務を行うからには、専門知識も求められます。

#2:内定が取りやすい

専門商社は、総合商社に比べて内定が取りやすいです。

企業の数が多いのは専門商社のため、複数の専門商社の選考を受ければ内定がもらえるということもあります。

日本における総合商社は三菱商事、伊藤忠商事、丸紅、三井物産、豊田通商、住友商事、双日の7つだけですが、専門商社は企業ごとに扱っている事業分野が異なるために、企業数が非常に多いです。

総合商社か専門商社かに関係なく商社に就職したいのであれば、専門商社の選考を中心に受けるのも一つの手段です。

#3:業界の動向をつかみやすい

業界の動向をつかみやすいというのも、専門商社の強みです。

特定の事業分野に精通しているのが専門商社の特徴なので、しっかりと専門的な知識や技術を身に付けることで、業界の先行きなどが見通しやすくなります。

身に付けた知識や技術を活用すれば、事業で大きな失敗をする可能性を下げられるというメリットもあります。

業界の動向をしっかりと把握すれば、事業展開におけるリスクヘッジが可能です。

#4:総合商社に比べて年収が低め

専門商社は総合商社に比べて年収が低い傾向にあります。

基本的には総合商社の方が規模が大きいため、どうしても総合商社と年収の差が開いてしまうのが専門商社のデメリット。

総合商社の場合、年収が1000万円超えることが多いですが、専門商社だと年収が1000万円超えることが難しいです。

年収も踏まえた上で、専門商社に就職するかどうかを検討しましょう。

#5:転職が不利になることも

専門商社に就職する場合、転職が不利になる可能性があるということも考えましょう。

専門商社では特定の業務に取り組むため、汎用性のある知識やスキルを身に付けることが限られてくる傾向にあります。

したがって他の分野の業界に転職したいと思っても、培った経験を他の分野の業界に活かすことが難しいということもあります。

転職がしやすいかどうかも、専門商社に就職する際は考慮しましょう。

以下の記事では、専門商社の志望動機を差別化する方法を解説しているので、是非参考にしてください!

4.総合商社志望者がするべきこと

あなたが総合商社に就職したいと思っているのであれば、OB訪問とSPI対策が重要です。

なぜOB訪問やSPI対策が総合商社に就職するためには重要なのか、解説していきます。

(1)OB訪問

総合商社に就職したのであれば、志望している企業のOB訪問をしておきましょう。

総合商社においては、OB訪問の有無やその回数が選考の評価対象になると言われています。

もし面接時にOB訪問を繰り返したことを伝えられれば、面接官にあなたの熱意をしっかりと伝えられるでしょう。

またOB訪問をすべき理由は、選考に有利になるからというだけではありません。

OB訪問を重ねることによって、就職したい商社についての理解が深まり、選考に向けてどのような準備をするべきかが見えてきます。

また総合商社は扱っている事業領域が広いため、なるべく多くの社員さんに話を聞きにいけば、その経験が就職した後もいかせます。

以上の理由から、なるべく早い時期からOB訪問を実施していきましょう。

(2)SPI対策

志望者の能力や人となりを把握するために実施されるSPIですが、総合商社の選考を受けるのであればSPI対策を人一倍しておくことが重要です。

なぜならば、総合商社のSPI合格点は高いと言われているからです。

総合商社はトップ層の大学生が多く受けるので、SPIで高得点をとって他の志望者と差をつける必要があります。

もし総合商社を受けたいという気持ちが少しでもあるのであれば、早めの時期からSPIの対策をしておきましょう。

自分が総合商社に向いているか診断しよう

自分の適性や性格が、総合商社の仕事に向いているか気になりませんか?

自己分析で大事なのは、”企業が求める能力と自分の能力が合っているかどうか”を判断することです。

自分にどんな強み・能力があるかを素早く正確に把握できるのが、スカウト型就活サービスを提供しているOfferboxのAnalyze U+という機能です。

Analyze U+は、自己分析の精度が高いのはもちろん、その結果に興味をもった企業からスカウトが届きます。

実際にプロフィールを80%以上入力した学生のオファー受信率は93.6%!

5分で登録できるので、今すぐ登録して自分の強みを把握するようにしましょう!

\無料で自己分析/

5.まとめ

今回は総合商社と専門商社別の売上・年収ランキング、それぞれの商社の特徴などについて紹介しました。

商社についてあまり知らなかったという方でも、商社の特徴について理解が深まったのではないでしょうか。

商社への就職を考えている場合、総合商社と専門商社それぞれの強みや弱みを把握し、就活を有利に進めるための対策を早期に実施しておくことが大事です。

なんとなく商社にしようと考えるのではなく、あらかじめ商社業界について詳しく知ることで、他の就活生と差をつけられます。

今回学んだことを活用して、業界分析や自己分析、筆記試験や面接の対策を進めていきましょう。

楽に、ホワイト企業に入りたくありませんか?

就活キャリアでは、ナビサイトにはない、穴場ホワイト企業、隠れ優良企業の求人を

200社以上ご紹介可能。

また、自己分析の進め方や、あなたに合った企業選び、志望動機、選考対策まで

ゼロからサポートいたします。

\カンタン30秒で登録完了!/